前回までは大気の熱力学の話でした。今回は、降水過程の話になります。文字通り、雨が降るとはどういう事かといったことや、いろいろな雲の形(十種雲形というそうです)の話が出てきます。

まずは問題演習を・・・

ではまずは問題演習から見てみましょう。

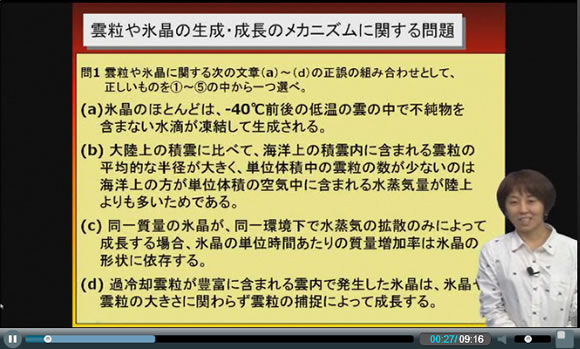

気象予報士試験の典型例である、個々の文章の正誤を問う問題ですね。この分野の場合、計算問題というよりも個々の知識を正しく理解していることが重要なようです。

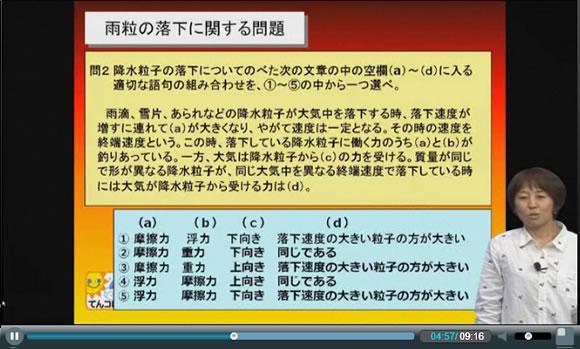

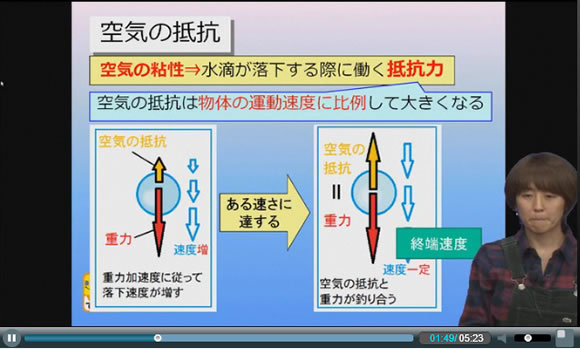

こちらは穴埋めです。これも現象(雨粒の落下)を正しく理解していれば(メカニズムをイメージできていれば)問題なさそうです。

降水過程

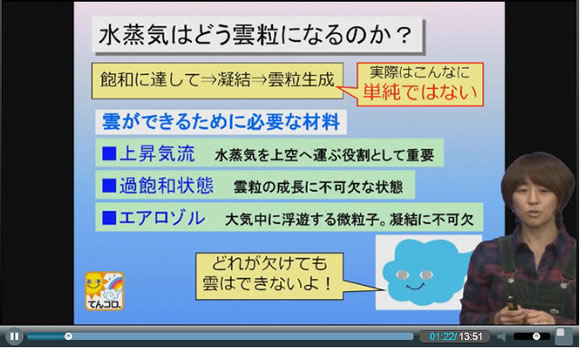

では実際の講義を見てみましょう。雨粒ができるまでの話です。水滴ができるまでには3つの要素が必要。それが、「上昇気流」「過飽和状態」「エアロゾル」

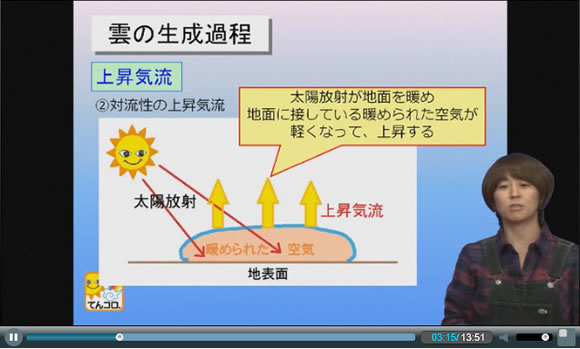

上昇気流が発生する要因は複数ありますが、その一つが、太陽が地面を暖めて発生する、滞留性の上昇気流です。

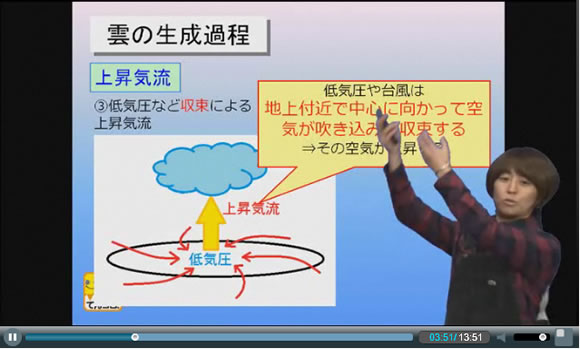

その他の要因として、低気圧により周りから空気が吹き込んできて上昇気流が発生している例:画像は、空気が上昇しているさまを説明している佐々木先生

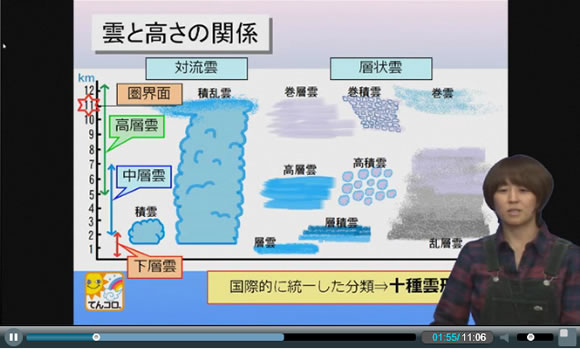

雲の形はいろいろあるのですが、10個の形(十種雲形)に分類されるようです。どこかで聞いた話では、雲はその形によって大まかな高さがあるので、仰角と高さが分かれば、三角比を使って距離を測定する、なんてこともできるようです。

冷たい雨の話。そんな歌もあったような気がしますが、歌の話ではありません。雨として降ってくる際に、氷晶の過程を経ない雨を「暖かい雨」といい、氷晶の過程を経るものを「冷たい雨」というそうです。日本の場合、ほとんどは、「冷たい雨」となるようです。

最後に雨粒が落下していくわけですが、雨粒にはどのような力が働いているか、という解説です。重力と摩擦(抵抗力)が吊り合う速度で落下してきます。

はい、という分けで4章 降水過程でした。では次回、5章 大気の放射 で会いましょう。

思わず身振り手振りで解説してしまう、佐々木恭子先生の気象予報士講座はこちらです。

Facebookページもよろしくお願いします

記事の投稿者

中村 央理雄

株式会社キバンインターナショナルの取締役。代表取締役の西村とKiBANを創業しました。eラーニングの導入後の集合研修やLMSの導入サポートを担当しています。プログラム・デザイン・ネットワークなど、創業時は、いろんなことを経験しましたが、それらのノウハウを全部活かしてeラーニングの導入を支援しています。